- ホーム

- ブログ

ブログ

中野吉之伴サッカークリニック&ポイント解説講座ご報告 vol2

技術が先か?認知が先か?

2024/09/03

台風に翻弄された1週間が過ぎた。

雨が上がると、庭のあちらこちらに黄色い花が咲いた。

花の名前はわからないけれど、

なんだかほっとしている。

中野吉之伴サッカークリニックから

あっという間に3週間が経った。ご本人の中野さんも

日本での指導&講演行脚と、

ドイツ・オランダの視察ツアーが終了し、

日常に戻られたご様子。

私は、すでに来年の夏に向けての構想、妄想?を

頭の中で巡らせている。

さて、本題。クリニック開催の前に、

知り合いのサッカー指導者さん達に、クリニックに参加したという仮定で

どんなことを知りたいか尋ねてみていた。

返信を頂いた中にこんな内容があった。

「日本は、技術→認知→判断で指導すると言われていて、

ドイツや欧州のサッカーはその逆と言われています。

全く足元の技術がない中で、判断、認知が正しくても

サッカーにならない場合は、育成年代は 面白くないと思うんですが、

そこを子どもたちにどうやって伝えているのでしょうか?」

中野さんがよくお話されるのは、

“サッカーは仲間との関わりの中でやるもの”であるという大前提。

当たり前のことなのだけれど、その前提がある中で、

日々の活動があるのとないのとでは、大きく違うということだ。

自分と仲間との間で、どんな選択をするのか?を

ちょっとずつ違うシチュエーションの中で繰り返し体験するすることが大切で、

指導者は、そのシチュエーションが生まれる練習内容を創造して、

選手が自ら、見つけて、感じて、やるべきことを考えるように

促すオーガナイスが行う。

選手は、言われたことをやるだけでなく、周りをよく見て、考えて、

自ら判断したやるべきことのために必要な技術を必然的に獲得する。

そんな循環が、中野吉之伴さんのクリニックの内容でもあった。

一方で、いつ来るともわからないシチュエーションのために、

技術という引き出しをたくさんつくり、

ようやくやってきたシチュエーションに合わせて、その引き出しから

対応する技術を出して使うとする。

長い年月をかけて経験を積めば、それはそれでよいかもしれないけれど、

両者の方法の間には、瞬間の判断の行程に、圧倒的なタイムラグが生じる。

だからこそ、ドイツでは、全国的なコーチ会議で、フニーニョの取り組み方が再構築され、

みんなでやるサッカー以外の自由な時間が、

みんなで集まってサッカーをする時間に還元される。

今回のポイント解説講座の中で、中野さんは、

知り合いの元ドイツ代表選手が、ブンデスリーガの下部組織でプレーしている

息子さんの試合を見に行って、監督から『フォワードだから、ボールを受けたら

止めて、味方におとして前に出ていけ』と指示され、何度もその指示を成功させた

息子さんに『今日の試合はひどかった』と伝えたというエピソードを紹介していた。

「フォワードなのに、後ろで何が起きているのかを見もせず、

ボールをおとしてプレーした息子さんの状況判断に対して、

試合の中では、状況を感じること、かぐことをしないと判断は積み重なっていかない

と話した」そうだ。

技術は、状況の中から生み出される。そして、一緒に育っていく。

中野吉之伴サッカークリニック&ポイント解説講座ご報告 vol1

エラーが起きるのが当たり前

2024/08/25

参加してくれたプレーヤーの子どもたちと

ドイツサッカー協会公認A級ライセンス指導者の中野吉之伴さんの

活き活きとしたセッション。

これは、3年前、初めて中野さんが大分でのサッカークリニックに

来県してくださったときにも使った表現なのだけど、

サッカーというスポーツへの理解を深めながら、

初対面という状況をすぐに飛び越えて繰り広げられるコーチングの風景の中には

プレーヤーの楽しそうで真剣な表情と、

え!?どういうこと?という試行錯誤の表情、

ああ!!そういうことね!というひらめきの表情だった。

そして、そんなコーチングの風景を根底で支えていたのは、

“エラーが起きるのは当たり前”とする前提とオーガナイズ。

たくさんの小さなエラーのおかげで起こる小さな学びの積み重ねが、

ドイツ仕込みの質の高いトレーニングの中で繰り広げられた。

“安心してエラーができる環境”というのは、ありそうで、なかなか存在しない。

チームの指導者の数人ができたとしても全体で徹底していくには、

指導者の学びの環境にも同様に現場に立ちながら

エラーを安心して改善していける環境が必要だからだ。

日本人は、そこを苦手とする傾向がある。

ドイツをはじめヨーロッパとの社会的、教育的環境の積み重ねの違いが

育成期のフィールドの上に、未だ残っている。

子どもたちの順応は早い。

中野さんのような指導者との出会い一つで、感じた、気づいたことが、、

きっとその子たちの周りにも波及していくと、どこか確信している。

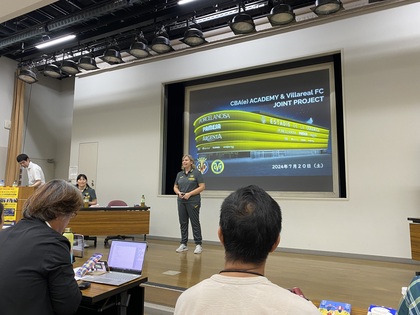

千葉県バスケットボール協会が公認指導者のリフレッシュ講習会で開いたサッカークラブのマネジメント

2024/07/30

ビジャレアルCFは、スペインバレンシア州カステリョン県ヴィラ=レアルに

本拠地を置く、プロリーグ1部に所属するサッカーチーム。

ヴィラ=レアルの面積は約55.1㎞²。日本の三宅島の大きさに近い。

人口約5万人の都市で、産業の中心はオレンジ栽培だが、

人口の半分を収容できるスタジアム

エスタディオ・デ・ラ・セラミカを中心としたスポーツの街でもあるそうだ。

人口規模や産業基盤は決して大きくはないが、このチームが目指し、

実戦を積み重ねてきた選手育成のメソッドが、今、競技種目の枠を超えて、

一つの教本のような存在として注目を集めている。

7月20日、千葉県流山市にある江戸川大学駒木キャンパスで行われた

「スペイン ビジャレアルCF育成コーチによる特別講演」もその一つ。

“10年後の選手の姿に責任を持つ”ことが指導者の責任 というクラブ全体の共通認識の基、

“どのような選手を育てたいのか?”その具体的なゴールを目指すために必要な

組織のありようや、人的環境を含めたクラブ環境の整備を推し進めてきたビジャレアル。

同クラブのメソッドダイレクターで、U-6サイコモーター責任者のマリアン・ベラさんと

現在、同チームフットボールマネジメント部所属で、RFEF公認S級ライセンス指導者の

佐伯夕利子さんのお話は、

スポーツが、人として成長する人格形成という大切な過程を担うものであり、

その中で指導者は、選手に多大な影響をもたらす“意志を持つ環境”であることの意味を

改めて問われる、貴重な内容だった。

当日、全国から集まった指導者は、バスケットボールやサッカーだけではなく、

ラグビーや野球など、多種目に及んだ。

「どんな選手を育てたいのか?」この命題に、スポーツ種目を隔てる要素はない。

スポーツをする子どもをサポートする「姿勢その2」

2024/07/18

少しお待たせしてしまいました。

前回予告していた通り、

成長期の男子が猫背に見えやすい、猫背になり易い理由をお伝えします。

“猫背”もいろいろな種類がありますが、

今回は背中が丸くなる“円背”にフォーカスした話です。

女性の骨盤は広く、男性の骨盤はそれに比べて狭いーということは

ご存知かと思います。

では、成長期、どのあたりでその違いが出来てくるのかというと、

小学校の中学年ごろから徐々に発育が違ってくるようです。

女子の場合、骨盤の発育が

腕や脚の長い骨(大腿骨、脛骨、上腕骨など)の発育よりも良い

傾向があるそうです。

一方、男子は、もちろん骨盤も発育するのですが、

骨盤よりも腕や脚の骨の発育が著しいということがわかっています。

骨盤を植木鉢と例えましょう。

女子の植木鉢は大きく、その鉢に植えられた植物は徐々に伸びて

育っていきます。

男子の植木鉢は小さく、植えられた植物はぐんぐん伸びて育って

いきます。

男子が急激に身長が伸びた場合、筋肉の質や強さがそのサイズに

見合うものになるまでは、

姿勢やたたずまいが、なんだかぐにゃぐにゃして見えます。

小さい時は足が速かった子がだんだんとスピードがなくなってしまうのも

この時と重なることが多いようです。

この様な成長期にスポーツをする子どもたち。

大人は、そんな風に変化する中で子どもたちはいつも

その子の、その時のからだの状態や状況なりに

真剣に取り組んでいることを知りながら

長い目でその成長や上達を応援、サポートしていけたらいいなあと

考えています。

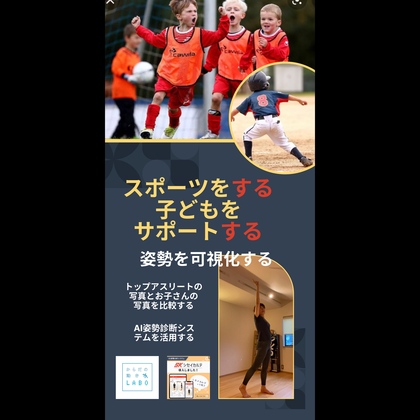

スポーツをする子どもを支援する 「姿勢」

2024/07/16

成長期、保護者が気になることの一つに

お子さんの『姿勢』があると思います。

“猫背”はその代表。

「スマホばっかり見て姿勢が悪い」

「学校の荷物が毎日重くて背中が曲がっている」

「喫が付くと背中が丸くなっていてかっこ悪い」

というお話をよく耳にします。

この話の結論から言いますと、

スポーツをするお子さんにとって、どんな種目であれ、

姿勢はとても重要な要素です。

レベルの高いアスリートほど体を動かすための姿勢は良いし、

そのよい姿勢をベースに、競技種目に特化した筋肉がついています。

前回ご紹介した「睡眠時間を確保する」サポート方法と同様に、

お子さんに「姿勢をよくしなさいよ」

「背中を伸ばしなさい」「ちゃんと姿勢よくしておくんだよ」

と、何度唱えたとしても、残念ながらそれは有効な手段ではないようです。

?

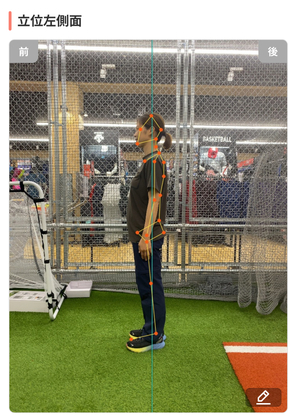

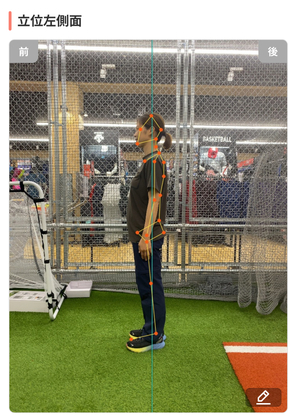

一つの方法はやはり“可視化する”ということになります。

抜き打ちで写真を撮るというようなことではなく、

トップアスリートの写真とお子さんの写真を並べて違いを見てみることや、

研究機関や企業が開発してるAI姿勢診断を活用するなどして、

本人に自分の現況を把握、自覚してもらったうえで、

対策を講じる方が“自分事”として取り組みやすくなります。

8月4日(日)大分市のヒマラヤスポーツ&アウトドアコムボックスさんで、

AI姿勢診断シセイカルテの体験会を行います。

お子さんの現状を知るためにぜひ、

東京大学の研究チームが開発に関わっているシセイカルテを体験にお越し下さい。

この姿勢に関しては、実は、

成長期の男子が猫背に見える、猫背になったと誤解されやすい という特徴を持つことも

知っておいていただきたいので、次回もこのお話を続けます。

関連エントリー

-

育成のエキスパートに学んだ一日

8月16日

8月16日の午前中は大分市コンパルホールで ドイツ在住UEFAライセンスA級保持者中野吉之伴さんの サッカー

育成のエキスパートに学んだ一日

8月16日

8月16日の午前中は大分市コンパルホールで ドイツ在住UEFAライセンスA級保持者中野吉之伴さんの サッカー

-

育成のエキスパートに学んだ一日

8月16日

8月16日の午前中は大分市コンパルホールで ドイツ在住UEFAライセンスA級保持者中野吉之伴さんの サッカー

育成のエキスパートに学んだ一日

8月16日

8月16日の午前中は大分市コンパルホールで ドイツ在住UEFAライセンスA級保持者中野吉之伴さんの サッカー

-

(一社)大分スポーツサロン A-ブリッジ 主催セミナー

タイプ別コーチングのススメ

お申し込みフォーム https://x.gd/cQJFj 1年前の10月、順天堂大学女性スポーツ研究センター

(一社)大分スポーツサロン A-ブリッジ 主催セミナー

タイプ別コーチングのススメ

お申し込みフォーム https://x.gd/cQJFj 1年前の10月、順天堂大学女性スポーツ研究センター

-

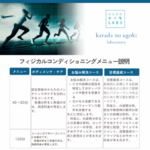

LABOのお仕事

改めまして、LABOのお仕事を少しずつ、ご紹介します。 それには、まず、LABOのフィジカルコンディショニング

LABOのお仕事

改めまして、LABOのお仕事を少しずつ、ご紹介します。 それには、まず、LABOのフィジカルコンディショニング

-

LABOのお仕事 コースのご紹介

LABOのお仕事紹介、前回は、からだの動きLABOのフィジカルコンディショニングとは何ぞや? を中心にお伝え

LABOのお仕事 コースのご紹介

LABOのお仕事紹介、前回は、からだの動きLABOのフィジカルコンディショニングとは何ぞや? を中心にお伝え

からだの動きLABO

成長期の体の変化に対応した「からだの動き」を磨こう!

スポーツキャリアの積み重ねと継続を「からだの動きを知る」ことでサポート。

ジュニアアスリートの自信と笑顔を守ります!

電話番号:080-5207-7787

受付時間: 9:00~20:00(応相談)

所在地 : 大分県大分市緑ヶ丘 アクセスはこちら